『螢雪時代』 2025年11月号より掲載

<前編から続く> 『螢雪時代』で好評連載中の超一流の先生方へのインタビュー記事、『シリーズ「知の探究者」』。

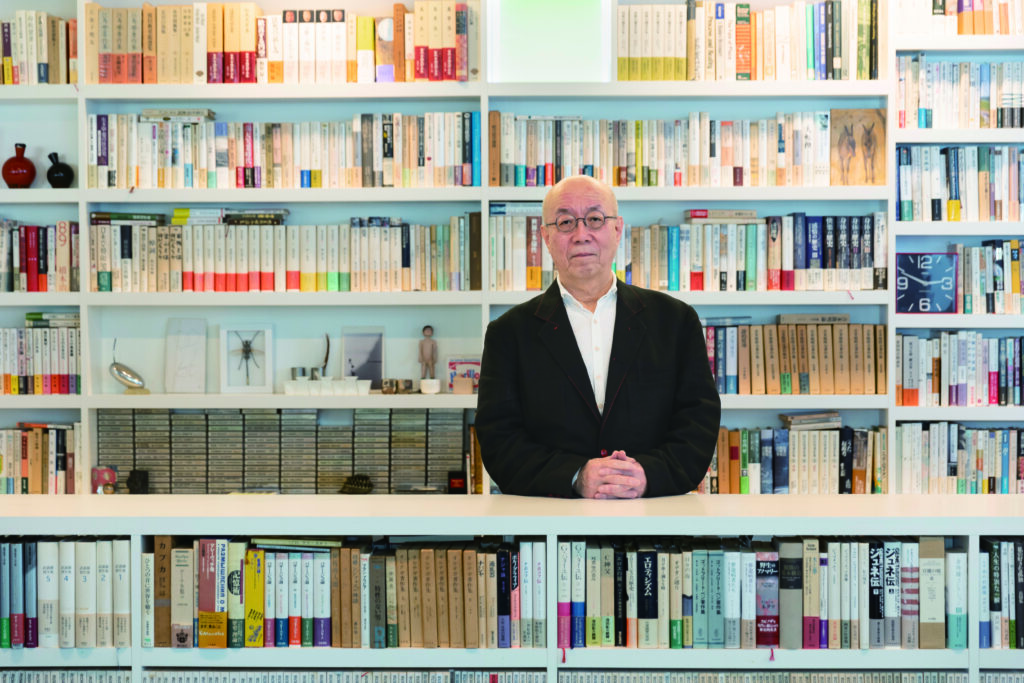

「学び」とは何か? を先生方に改めて問いかけ、受験勉強で見失いがちな「学ぶ」という行為を、本質的に考え直す機会を提示しています。今回は医療や介護、教育の現場に哲学の思考をつなぐ「臨床哲学」を提唱・探究する鷲田清一先生(哲学者/大阪大学・京都市立芸術大学名誉教授)の後編です。

「学ぶ」ためには「学びを忘れること」

常識を揺さぶることが大学での「学び」

本当に自分のためになり、生涯の糧となる「学び」とは何か。さまざまな大学で多くの学生を見つめてきた鷲田清一先生に「学び」の意味について伺いました。

編集協力:(有)サード・アイ 取材:金丸敦子 写真:石原秀樹

前回からの続き

――哲学とはどのようなことを研究する学問ですか。

鷲田 日本語でいう「哲学」はとてもゆるい言葉です。よく「人生哲学」や「あの人の経営には哲学がある」と言いますが、「信念」や「判断力」という意味で哲学が使われています。

大学で教えている哲学はこれとは別物で、ヨーロッパでは「哲学学」と呼ばれています。カントがやっているのは哲学で、カントはこのように考え、それがフィヒテにどういう影響を与え、ヘーゲルはどうしたということを勉強する学問は哲学学と言います。